“我一个985硕士被骗去干毫无技术的岗位”

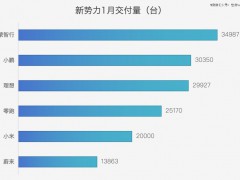

“见过最离谱的是为了招985硕士,月薪甚至超过了入行5年的项目经理”。

社交媒体中一则关于新能源人才浪费的帖子引起了众多业内人士的共鸣。

众多高学历人才抱怨自己的公司的“郁郁不得志”:作为985硕士,只能去干一些毫无技术含量连专科也能干的活。

究竟是985硕士贬值太快不值钱,还是人才浪费太严重,在这其中又有什么渊源?

01

郁郁不得志的985硕士

世界就是一个巨大的草台班子,这句话的含金量还在上升。

”我,一个985硕士,在一家头部企业做一些毫无含金量的活,我感觉我就在一个草台班子里“。某储能一线大厂员工小刘(化名),诉说着进入新能源行业后的落差感。

“虽然总听人说,打工无非是当牛做马,能混一天是一天。可自己心里这关,却没那么容易过。毕竟是从高考的千军万马里厮杀出来,好不容易才考上 985,加上本科和硕士整八年的苦读煎熬。一路闯关夺隘,本以为毕业会迎接更有挑战的天空,结果呢?

直到真正踏入岗位才猛然发觉,手头这些活儿,似乎没读过那八年书的人,也一样能干。

这感觉,就像把全身力气都灌进拳头,最后却只砸在了一团棉花上——那份寒窗苦读积蓄的热望与拼劲,瞬间被抽空,徒留一股巨大的、无处安放的空洞与失重感。”

虽然小刘只是分享的个人经验不能代表所有人,可是还是有一群人为这个问题而挣扎,也足以说明这已成为一个行业现象。事实告诉我们,有一部分人在陷入了“郁郁不得志”的困境中。”

在职场中,有一个广为人知的新人*课:进入职场的*课就是学会对工作和学历祛魅。

小刘自然也知道这个说法,表示虽然工作最终看的是能力不是学历,但是核心问题在于根本没有发挥空间,也很少给你发挥的机会。

“曾经说只要熬过三年,就能成为储能老兵,按照现在的成绩就算熬过了三年,也看不到什么成绩。“

小刘告诉新能源产业家:基本上想要进入核心岗位,或者是接触核心项目,都需要是行业内有成熟项目经验的人,这个当然无可厚非。

不过招一大波985硕士却没有给机会培养经验,只能在基层岗位磨时间,完全看到未来的晋升机会在哪。

除了纯对口专业想进技术岗是一个比较难的事情,基本上简历在*轮面试就刷掉了,所以只能退而求其次做质检、销售、市场、项目管理等非技术岗位。

不过无论是技术岗、还是非技术岗,也只能分到一些基层的活,比如画图、做ppt等“大材小用”的活。

离奇的是,各大企业的核心岗位其实常年在招聘,十分紧缺人才。北极星智库预测2025年储能人才缺口近6万,60%集中在技术研发岗。

为何一面人才郁郁不得志,另一面企业却不愿意培养人才?

02

都往大厂挤

这个问题有三个主要原因:

其一是应届生都往大厂挤,导致985硕士烂大街,丧失竞争力。

其二是,行业发展太快,当前的供需不匹配,很多专业的硕士研究方向对口较少只能转岗。

其三是,行业节奏较快,挖人比培养一个人成本更低。

了解到好几位相似背景的人之后,我发现了一个共性:这些没有发挥空间的985硕士,无一例外全都在大厂。

“985硕士毕业*站,先找个大厂上岸。”这句话很符合当下应届生的想法。

学历好一点,又想在行业发展的应届生,*目标*都是大厂,没入职大厂的,都在二线、三线厂商中。这就暴露了一个问题,对于大厂来说学历贬值极其严重。

另外,部分人认为大厂会有更好的发展机遇,即便工资低于二线厂商但是也依然想去更好的平台,因为大众普遍认为在大平台有更多的机会,以后跳槽涨幅也会更高。

但事实并非如此,当985硕士一窝蜂涌上去,但没有那么多核心岗位需求,这就导致了很多高学历人才在做边缘工作。

新人扎堆大厂就导致985硕士在基层岗位“内卷”,而业内真正紧缺的BMS工程师、高压电气维修技师却一将难求。

另一方面,许多企业“宁挖墙角,不种树苗”。多数企业不愿意过多采用新人接触核心项目,大厂普遍节奏比较快,没有那么多时间培养新人,一般直接挖有经验的人士。

很难想象有一天,马太效应在员工身上也出现了,但是事实就是如此。

新人的机会越来越少,而项目基本都给了以往有经验的人。技术岗也是如此,想要进入研发部门真的是难上加难,能熬出来的是少数。

对于企业来说,行业、政策变动快,导致一线员工流动过大,花时间培养新人不如直接社招有经验的从业者。而且人才流失成本过高,培养两三年的技术人才被挖角,企业在员工身上的投入就打了水漂。

一位猎头告诉新能源产业家,在新能源行业其实人才供应严重不足,技术性人才和高级管理人才是业内的“兵家必争之地”。

许多头部企业为了挖人不惜开出百万年薪,有些企业甚至能答应在在原有工资的基础上涨幅40%。

挖人事件也屡见不鲜,比如米为造车挖走吉利研究院院长及20余名核心成员;高合停产后,700多名员工被多家新能源车企现场争抢。

宁德时代某前Pack设计工程师透露,其在2023年收到17份储能企业邀约,年薪从45万飙升至82万。猎头公司内部数据显示,2023年储能行业有43%的中高端人才来自新能源汽车、消费电子等跨界领域。

而造成学历泛滥的还有一个原因在于,行业发展太快,学科发展跟不上行业发展。举个例子,储能科学与工程专业为例,该专业设立时间较短,教学资源有限,难以满足行业快速发展的需求。

而硕士、博士其实研究领域较窄,可选的岗位并不多。加上应届生经验较少,其实企业更愿意社招,哪怕是校招很多研究方向比较小众,实在没有匹配的岗位,那就只能换岗投。

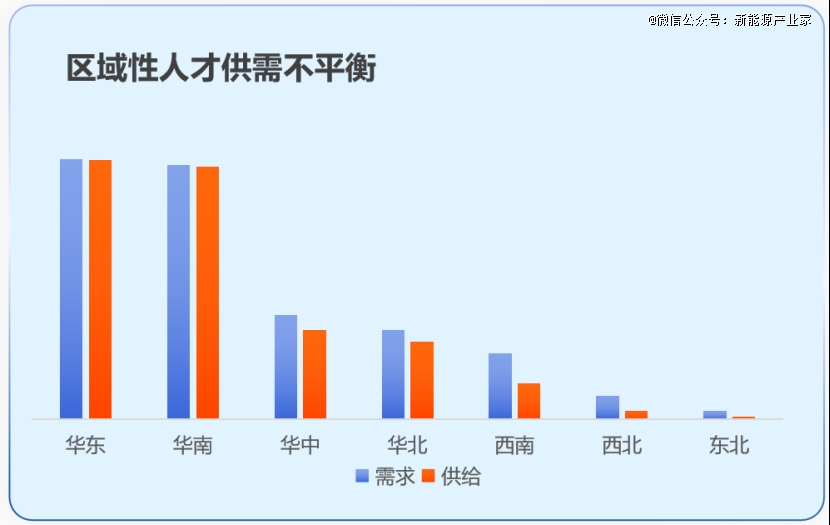

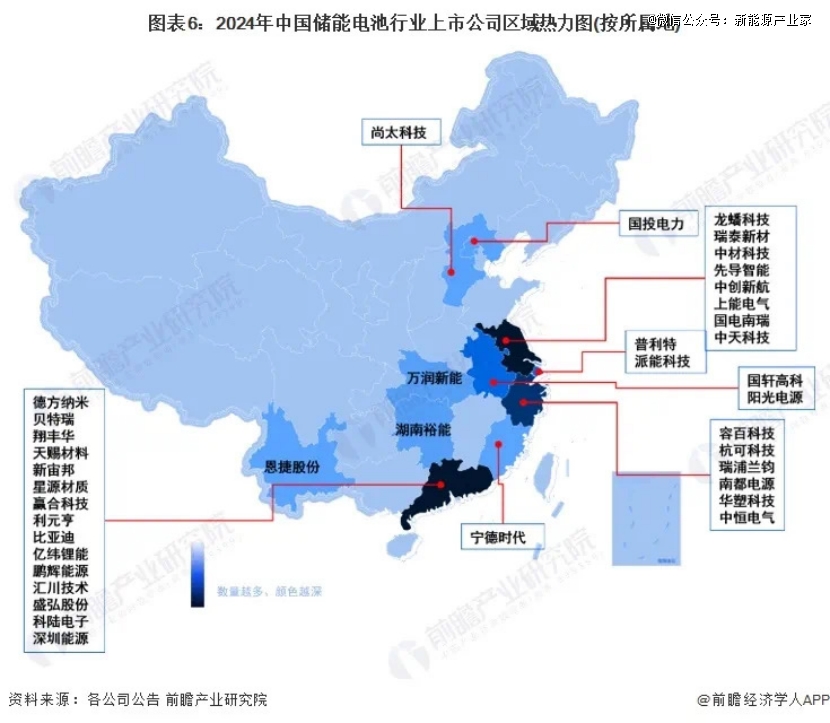

其次是资源与人才的流动失衡。人才这回事,区域性差距极大,可以说是旱的旱死涝的涝死。

我们观察到一个现象:许多岗位在西部,人才却集中在东南。青海、甘肃等西部地区集中了全国70%的新能源项目(如光伏电站、风电场),但当地缺乏技术人才和产业配套。

人才集中在长三角/珠三角争抢岗位,但是其他城市的岗位需求却无法得到满足。某猎头公司制作的《全国储能人才热力图》显示,深圳储能系统工程师人才密度是武汉的7.2倍,但武汉企业的岗位空缺率反而高出28%。

甚至长三角储能企业为争夺电化学人才,已将部分岗位所属地薪资较中西部上浮35%。

应届生普遍认为西部一线岗位“低端”,而东部大厂边缘岗至少能“刷履历”。猎聘数据显示,85%新能源毕业生*长三角企业,即便薪资低于预期。

新能源行业的“人才消费”算是产业狂飙期的功利性透支。当企业沉迷于“即插即用”的挖角策略,985硕士沦为PPT流水线上的“高级操作工”便成为必然。

03

学会祛魅是关键

当名校硕士蜂拥至大厂基层“内卷”,做着与学历并不匹配的边缘工作时,一个残酷的现实必须被认清:大厂平台≠核心岗位,高学历≠关键价值。

对新人而言,镀金的诱惑往往大于实质的成长。与其在巨头的光环下当一颗“高规格螺丝钉”,不如冷静评估:是坚守大厂的非核心项目混经验,还是投身成长中的小厂或创新团队真正参与核心?

一位技术专家曾分享:“我的技术积累期恰恰是在一家新锐公司,活多、人少、压力大,但每一个项目都从头跟到尾,能力是扎扎实实垒起来的。”

所谓熬过三年成为老兵,关键在于这三年你接触的是项目的“核”还是项目的“壳”。与其在大厂的PPT海洋里浮沉,不如在能接触到设计、开发、落地全流程的地方,哪怕企业规模小一点。

学历是敲门砖,但真正的硬通货,永远是解决实际问题的能力和有分量的项目经验。当小刘们发现晋升通道暗淡时,或许该重新审视这艘巨轮,是否真的是最适合自己扬帆起航的港湾?

换个方向,可能海阔天空。

新能源产业的脉搏,受技术迭代和政策风向牵动,跳得飞快。企业面对激烈竞争和不确定性,“拿来主义”比起漫长的内部培养,见效更快、风险更低。

这本身是市场效率的选择,但也加剧了新人进入核心领域的难度。

这种现象并非新能源独有,但在一个快速膨胀的行业尤为突出。行业风口的红火,并不天然转化为个体能力的速成。

技术研发、工程落地、系统集成、成本控制……这些支撑行业前行的核心能力,无一不是需要时间和项目淬炼的“慢功夫”。

一个略显扎心但必须认清的事实,学历的价值在快速变化的行业中确实面临“贬值”压力。

新能源的井喷催生了大量并非技术密集型的基础岗位,这些岗位确实不需要硕士八年的知识储备。当学历供给远超这类岗位的实际能力需求,“大材小用”感便油然而生。

与其陷入“不被重视”的失落,不如主动完成“祛魅”后的价值重塑。

04

结语

无论是企业“唯经验论”的短视用人观,还是学科建设滞后引发的结构性错配,短期内都难有根本性转变。

个体的职业选择固然重要——有人甘于在大厂体系内做一颗“螺丝钉”,也有人渴望在实战中实现自我价值,但需清醒认识到当前人才市场的供需错位,本质是产业生态的结构性困境,远非个人选择所能化解。

“高薪挖角”与“人才闲置”并存的怪圈,一定程度上限制着行业的发展。

问题虽然没办法马上解决,但是意识到问题的存在本身,才能是踏出问题的*步。

217407/15

217407/15